痛み学NOTE <第23回>「根性痛の根拠とする実験の信頼度は?」2011.10.28

カイロジャーナル72号 (2011.10.28発行)より

椎間板ヘルニアによる根性痛の圧迫説に疑問が出始めると、一転して炎症説が浮上してきた。整形外科学会と厚労省が関わって製作された『腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン』にも次の記述がみられる。「坐骨神経痛は膨隆型に比べて脱出型椎間板ヘルニアにより強く認められ、発現機序としては圧迫より炎症との関連が考えられている」。

菊地臣一教授も『続・腰痛をめぐる常識のウソ』の著書の中で「椎間板ヘルニアに伴う神経根障害の発生には、髄核による種々の炎症起因物質が関与していると考えられています。神経根に髄核を接触させると、電気生理学的な神経根障害と神経根の血流障害が発生します」と書かれ、この障害は約3週間で回復すること、抗炎症薬(インドメタシン大量投与)で抑制されること、またヘルパーT細胞の活性を抑制する(サイクロスポリン投与)ことでも抑制されることから、椎間板ヘルニアによる神経根症状は「自己免疫的な因子が深く関与している炎症作用」である、としている。

それでも、炎症説の検討課題を以下のように述べている。「臨床上、椎間板切除術を行った後に、髄核と神経根は接触を起こしているはずですが、術後に神経症状が悪化するわけではありません。一方、変性椎間板では髄核の液性成分が漏出していることもまた事実です。このような現象は髄核の科学作用にどう影響しているのか、またどう解釈するのかが今後の課題です(『続・腰痛をめぐる常識のウソ』5頁)」。さて、髄核から漏出される炎症起因物質が果たして根性痛を引き起こすのだろうか。

根性痛を説明する多くの仮説には、後根神経節や後根での炎症が起こっていることを前提にして論理が展開されているようである。ここには少なくともクリアすべき課題が二つある。ひとつは、炎症説の根拠となる実験の信頼度は高いのか、という課題である。もうひとつは、なぜ術後に漏出する髄核からの炎症起因物質の作用が起こらないのかである。

旭川医科大学の熱田祐司講師の「腰部神経根障害の実験モデル」と題する論文がある(『CLINICIAN』No.460、1997)から実験の信頼度を考えてみたい。この研究の目的とするところは、圧迫の程度と根性痛の程度は一般に相関しないこと、根性痛は保存療法によって数週間以内に軽減することから、 物理的影響以外の刺激因子可能性を検討したものとしている。

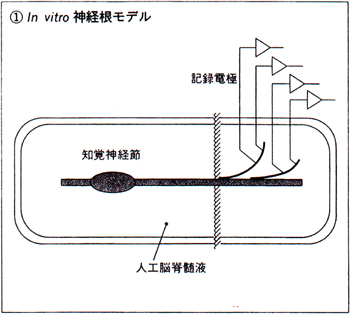

実験は生体外で行われるin vitroモデルで、犬より採取した腰部神経根をサンプルにしている。サンプルは神経節(DRG)を付けており、それを酸素飽和した人工脳脊髄液に入れて、中枢端を数本の神経束に分離して神経活動を図1のように検出した実験である。

図1 In vitro神経根モデル

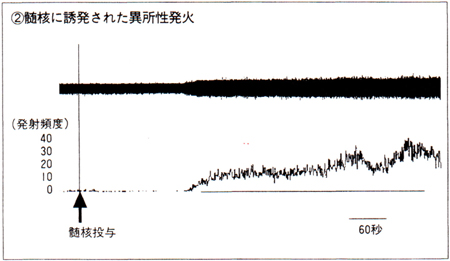

著者は、In vitroモデルは他の神経組織の影響を受けずに単一要素の作用を観察できることを利点として強調している。このサンプルの神経根に、実験動物から採取した髄核組織を粉砕して作用させると発火現象が誘発される、という実験の結果(図2)になる。

図2 髄核に誘発された異所性発火

この発火現象は炎症局所の二次的炎症物質PGEを作用させた場合も同様の結果であり、さらに酸素分圧を低下させて虚血の環境状態を作っても同様の発火がみられた、とするものである。つまりは、どんな刺激にも発火現象が見られるのだろう。

髄核投与後数分で神経根の発火現象が誘発されるとするこの結果から、著者は根性痛が化学刺激性による炎症の証拠だと主張しているが、果たしてこの結果を額面通りに受け取れるのだろうか。

サンプルとした神経がすでに両端を切断した病態モデルであり、研究デザインに問題があるとは言えないだろうか。なぜなら、この神経切断の病態には異所性発火が起こるとされているからである。「あらかじめ傷害しておいた脊髄神経根を機械刺激すると、持続的なインパルス発射が誘発される(横田敏勝著『痛みのメカニズム』)」ことからも明らかなはずである。

したがって、このようなin vitroの実験による結果から、根性痛の根拠とする炎症説に結びつけても課題をクリアしたことにはならないだろう。どう考えても、この実験でのサンプルは病態モデルであり、異所性発火が起こることは自明のことであろう。

まさかヒトの生体内でこうした実験を行うわけにはいかないのだろうが、椎間板ヘルニアの摘出手術では興味深い現象をうかがうことができる。椎間板の突出部を摘出するということには、必然的に髄核の炎症起因物質が漏出するわけで、そのことは即ち神経根部や後根神経節に炎症を起こす状況が作られることになるはずである。もちろん周辺の組織にも損傷が伴い炎症物質が滲出することになる。いわば、これは生体内の実験に等しい。

ところが、椎間板ヘルニア部の摘出手術によって、その炎症起因物質による根性痛が出現することについては指摘されることはない。炎症起因物質が自然吸収されるまでには3週間ほどかかるとされている。「神経根に髄核を接触させると、電気生理学的な神経根障害と神経根の血流障害が発生します。その障害は3週間で回復します(菊地臣一著『続・腰痛をめぐる常識のウソ』P5)」。というのであるから、術後は少なくとも3週間は炎症による根性痛が発症しても不思議な話ではないはずである。

なぜだろう? 根性痛の原因とする椎間板の突出部を切り取って、さらに炎症物質を拡散させることで根性痛が悪化したのでは笑い話であるが、そうしたことは臨床の現場では起きないのだろう。順当に解釈すれば、正常な神経では炎症起因物質による根性痛などは起こさないのだとなる。

ところが、動物実験によると、炎症による異所性発火の痛みに有効な薬物があるとされているようである。前述の熱田論文では、発火現象がみられた神経のサンプルにメチコバールを投与すると異所性発火を抑制出来るとして「根性痛の原因となる異所性発火を抑制することが出来れば、椎間板を摘出するような手術的治療を行わなくても症状を改善できる可能性がある」と論文を締めくくっている。

また、菊地教授は異所性発火が「抗炎症薬(インドメタシン大量投与)で抑制されること、またヘルパーT細胞の活性を抑制する(サイクロスポリン投与)ことでも抑制される」と述べている。

それならば、椎間板ヘルニアによる異所性発火にそうした薬物を使えばいいだろうと思うのだが、臨床の現場では最後は手術頼みが定番のようである。実験通りには事が運ばないからなのだろう。

でも、手術で痛みが劇的に良くなったという話もよく聞くし、逆に悪化したり、変化しない例もよく聞かれる。治らなかったケースは、異所性発火によるものではなかったのだろうか。それとも可塑性が出来あがった病態なのだろうか。あるいは全く別の病態なのだろうか。それとも手術で不都合が生じたのだろうか。

愛媛大学医学部・麻酔科・長櫓巧教授の記述に、以下の解説がある。「局所麻酔薬の全身投与は、神経伝導を遮断することなく選択的に異所性興奮を抑制することが動物実験で示されている。これは、ヒトの神経障害性の痛みが、神経伝導を抑制しない(知覚障害を起こさない)量の局所麻酔薬の全身投与で鎮痛することができることと一致する(「痛みの概念が変わった」4.異所性興奮、2008)」。ということは、椎間板ヘルニアの突出部を摘出するか否かに関わらず、局所麻酔薬の全身投与で多くの痛みを鎮痛出来るのだろう。ヘルニアが根性痛に関与するという仮説が、ますます怪しく思えてくる。